在留資格手続にはどんな種類があるの?佐賀県の国際業務専門行政書士が分かりやすく解説!

在留資格の手続・・・といっても多くの手続が存在しています。本日は主な在留資格の手続の中でも、日本人がサポートするかもしれない手続をメインにピックアップして、佐賀県の国際業務専門行政書士が分かりやすく解説します。

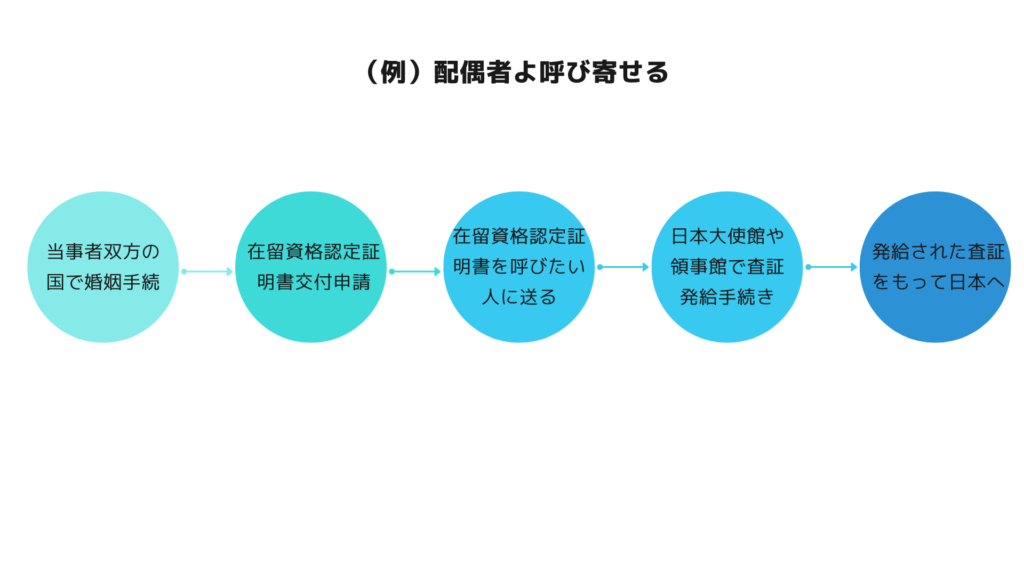

在留資格認定証明書交付申請

この手続は、海外から外国人を呼び寄せる時に行う手続です。

外国人の方が、在留資格になど日本に入国するための条件を満たしていますよ!…というお墨付きを法務大臣にもらうための手続です。

あらかじめ法務大臣のお墨付きを証明する書類を持っている状態で、査証発給の申請を行うことになるので、手続を迅速に行うことができるというメリットがあります。

この手続は、例えば、結婚した配偶者を呼び寄せる時や、新しく雇用した方を呼び寄せる時などです。

在留資格認定証明書は郵送しかできないのか?

以前は、国際郵便で送るしかなかったのですが、2023年3月17日から電子メールで受け取ることができるようになりました。

これにより、受け取ったメールの提示でも審査を受けることができることになりました。

ただし、代理人の場合はメールの定時ではなくメールを印刷したものを提出する必要があります。

電子メールによる受け取りは、電子申請を行った場合はもちろん、紙申請の場合も受け取り方法を電子メールとすることが出来ます。

電子メールで在留資格認定証明書を受け取り、それを外国人の方へメールで送ることが出来れば、郵送途中での紛失というリスクを回避することができますし、何より送る側と受け取る側双方の負担を大幅に軽減することができます。

積極的に利用し行きたい制度ですね。

在留資格認定証明書の電子化について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

在留資格変更許可申請

既に何らかの在留資格をもって滞在している外国人の方が、その資格を変更するときに行う手続です。

考えられる具体例としては、日本人の配偶者等から離婚や死別などで定住者に変更するような時や、技術・人文知識・国際業務の在留資格滞在している方が永住者に変更しようとする場合などが考えられます。

ただし、どんな資格からでも変更の手続を行えるわけではありません。

例えば、短期滞在から技能実習など在留期間満了後には帰国を前提としているような資格の場合は、変更の申請は原則として許可されません。

例外的に認められる場合もありますが、「やむを得ない特別な事情がある場合のみ」とされていますので、ほぼ許可されることはないと考えておいてよいでしょう。

在留期間更新申請

在留資格には有効期限があります。その期間が満了するタイミングで、在留資格は変えずに期間のみを更新する場合に行う手続です。

期間更新の手続もどんな資格でもできるわけではありません。期間満了後に帰国を想定している資格は、原則として許可されません。

例えば、観光を目的として短期滞在の在留資格で入国した場合や文化活動などで短期的なプログラムへの参加を目的としている場合などが考えられます。

このような更新を想定していない在留資格でありながら更新が許可されるのは、「人道上のやむを得ない事情等がある場合」とされています。

例外として許可されるかどうかは個別具体的に判断されますので、申請の際には注意が必要となります。

資格外活動許可申請

原則として外国人の方は持ってる在留資格に応じた活動のみを行うことができます。ただし、事前に許可を得ることで資格外の活動もできるようになります。

例えば、留学や家族滞在で滞在している方は本来就労認められておらず、アルバイトをしようとする場合には、事前にこの「資格外活動」の許可を受けておく必要があります。

ただし、資格外活動の許可さえ受けていれば制限なく無限に働けるわけではなく、1週間で28時間が上限となっています。

また、留学生の場合であれば長期休暇期間中は1日8時間(1週間で40時間)まで働くことも出来ます。

留学生本人はもちろん、留学生をアルバイトとして雇いたい方も、この資格外活動の許可を取らなければいけないということをしっかりと認識しておく必要があります。

資格外活動の許可証が郵送受け取りできるようになりました!

資格外活動許可申請をオンラインで行った場合、2024年1月から許可証を郵送受け取りできるようになりました。

これまではオンライン申請であったとしても窓口へ受け取りに行く必要がありましたが、郵送受け取りができるようになったことで負担が軽減されることになりました。

在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

在留資格取得許可申請

上陸の手続を経ずに日本に住むことになった外国人の方が、引く続き日本に滞在を希望した際に行う手続です。

これだけだとどういう状況のことを言っているのか分かりにくいかもしれません。

例えば、外国人同士の夫婦に子供が生まれた場合は、その生まれた子供は在留資格を持ちませんので、この「在留資格取得許可申請」を行うことになります。

他に考えられる場合としては、元々日本人だった方が何等かの理由で日本国籍の離脱をした場合で、その後引続き日本への滞在を希望する場合には「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。

おわりに

在留資格手続きには様々な種類があり、それぞれに異なる条件や手続きが存在します。行政書士など専門家のアドバイスやサポートを受けながら、適切な在留資格を取得・維持するために、必要な情報をしっかりと把握しておきましょう。

この記事へのコメントはありません。